临摹说俗一点就是照着写得越像越好,书法就本质而言必须临摹,每个书写者都必须要遵循这一传承形式。书者和画家不一样,画家可以根据外部世界的印象去从事创作活动,当然他也可以从前代的画师中吸取营养,但其更多的是对事物的本体的还原,以及自己主观意向的反映。书者则不同,书者无法从眼前事物中感知并获得创作灵感,因为书法是抽象的艺术,画画是具象的艺术,书法的思维方式基本上是抽象的思维方式,它只能从前代已经取得的经验基础上,在继承书法传统的基础上从事自己的创作活动。从这一点讲,书法创作是一件艰苦而需要耐力的事情。临摹的形式有多种,有双钩描红,有影线拓印,有对着帖子临写,无论采用哪一种方式都必须要忠实于前作。在书法创作中,除了前辈的作品之外几乎没有其他的参照物,从魏晋时期起就是如此。楼兰残纸为我们提供了中国最早也是唯一的临摹写作的知本。

楼兰残纸的临摹大体分两类,一类是小孩学习书写的习作,另一类是官员、军卒的练习作。这些残纸虽然残缺不全,但尚能看出所述的内容和写作的字体。楼兰人临摹的内容有名家书法,比如钟繇的书法的临摹,显然是对着锺繇的帖子而临摹的。另一种是抄写《战国策》等历史经典。由此可见,楼兰人的审美观念和文化价值取向是以中国传统文化为基础的,充满了探索和向上的热情。由于纸张稀缺,这些临作大多是两面书写,纸张粗糙,墨色较为清淡,可见纸和墨对远离中原的楼兰而言是一种奢侈品,即便是官员也不敢浪费纸和墨。

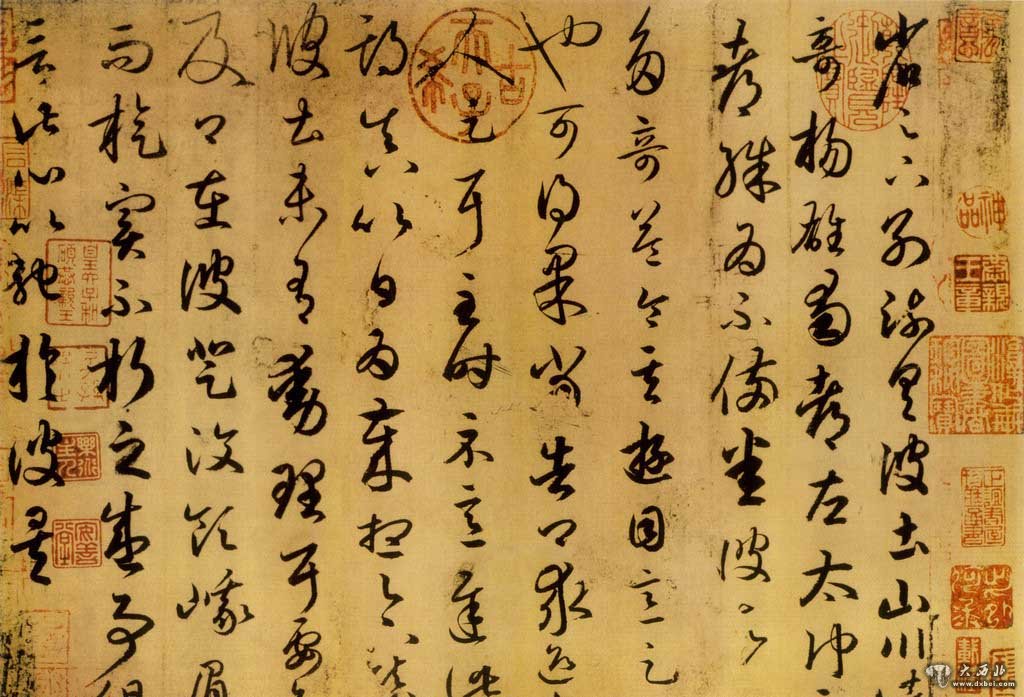

在楼兰残纸发现之前,我们尚未看到魏晋书法的练习过程。据史书记载,魏晋时期的书法除了名家写作,还有教人习书的场所,这些场所类似今天的会馆和书法讲习班。晋人的子弟在这些学堂里学习中国文化和书法,如前所述,晋王朝是中国历史上玄学盛行的时期。晋人浪漫自由和追求个性做派的影响下,晋人对书法的追求达到了如醉如痴的地步,这一时期除了书法本身五种字体并进生成之外,还有整个社会形成了书法热。这两点构成魏晋书法的全面陈述,可以说这一时期既有王羲之等名家,也有广泛的书法群众基础,书法是在普及和提高大众和精英个性与共性的相互作用下发展起来的。现在对魏晋书法的培训教育过程的细节我们仍然不得而知,但我们可以从楼兰残纸中看到一丝信息,这就是书者必须反复临摹练习,在掌握基本笔法的同时做到形似和神似。低级的练习阶段以形似为主,高级临摹阶段以神似为主。忠实于原作在临摹中体味和掌握原作的笔法特征、节字特征、章法特征,是楼兰残纸给我们的启示。比如这一张残纸中书者一连写了十几个“敦”字,另一页残纸中书者反复细写折笔,以不同的用力追求折笔的最佳角度。这些残纸让我们看到了楷书和行书在形成初期的原始笔法,虽然它们和现在的笔法似乎没有多大区别,但是它们是在行书刚刚形成的最初阶段的笔法,可以说这些笔法是目前所见的最早的史传笔法。笔法貌似简单,却充满着质朴,它们和后期成熟以后的史传笔法相比多了一份自然,少了一份安排。从研究笔法的角度讲,笔法的形成发展和成熟的过程,是人们对线条以及线条内部规律的认识过程,往往最初的线条是生动的,直扑心灵的。质朴的、成熟的线条虽然老辣,却没有做作之态,特别是线条以法的形式固定下来供人临摹,在某种程度上限制了人们的想象力和创新力,线条也变得僵硬了。

玄而又玄众妙之门。魏晋是一个充满创新的时代,在哲学、自然科学、社会学等方面取得成绩的同时,在文学和书法方面也有难以逾越的造诣。其实在神似还是形似的问题上,魏晋人已经在开始探索。从楼兰残纸临摹到唐以后临摹都是力图在回答这一问题。唐人由于离魏晋不远,临摹的魏晋作品大多是真迹,唐人的临摹使魏晋书风能够传承下来。但是唐人对魏晋的临摹也是选择性的。特别是唐楷出现之后,对魏晋笔法在改进的同时也丢失不少。唐之后的书法临摹陷入了一种进退两难的境地,这就导致了后来出现的意向性的临摹?譹?讹。白谦慎先生指出,晚明是中国书法临摹史上的一个转折点,临摹的观点在这时出现了重要的变化:临摹不再仅仅是学习和继承伟大传统的途径,它还成为创作的手段,换言之,它本身就可以是一种创作。事实上,中国书法临摹的转折是从宋代开始,宋代的米芾在临摹方面做了新的探索。米芾从古代大师中吸取营养,博林广木取各家之长,被人戏为“集字先生”.米芾书法创作的核心是悟,在对大师作品感悟临摹的基础上,悟出道理并付诸实践。米芾所谓八面出风就是临摹的创作,凡临者死,凡临而变者生。在研究米芾的书法时有一个有趣的现象,米芾的许多自我陶醉的笔法在和楼兰残纸细细对比后,就会发现它们是相同的。换言之,米芾所谓的创新笔法事实上在魏晋时期的楼兰残纸中大多有过,特别是质朴心灵的创作态度和无拘无束的思维如出一辙,这就为我们现在的临摹打开了一扇窗户,以及我们怎样从楼兰残纸这样的作品中去吸取书法的创作资源。

明代由于城市文化的兴起和科技的发展,明代社会相对前朝更为开放。特别是晚明时期,以董其昌为代表的书法家们,把临摹既看成是学习书法的途径,也看成是自我发挥的契机?譺?讹。董其昌追求神似重于形似,他对他的临摹作品渗透了对书法的自我理解和自我表述。比如董其昌临颜真卿《争座位帖》,两者书风各异,颜体笔画厚重,富有弹性和张力,出笔缓慢,略有顿停,勾画弧度明显,似张弓待发,锋度玄妙。而董其昌的临书则飘逸洒脱,出笔迅速,形成隐带关系,节字爽朗洒脱。临本和原拓具有明显差异,这种差异除了书者的审美观之外,是笔法发展的必然结果,董其昌只是借临书而抒发自己的情感而已。在董其昌之后,把临摹发展到极致的还有王铎。王铎自称一日临摹一日书写,王铎临摹了很多大家的作品,显然王铎是继承了魏晋时期的临摹观念(其实学习书法也别无它路可走),把临摹作为提高书道的手段。但是王铎的临作除了笔意和原作相似之外,任意将原作断章取义连接拼凑,并写成条幅示人。如王铎临王羲之的《豹奴帖》和《家月帖》就是如此。特别需要指出的是,王铎的行书大多采用使转的笔法,用笔的速度和字的连绵一气呵成,王铎使用小角度的折笔和大回环的曲线构成了字体的磅礴气势,在章法上王铎采用左右摇曳,飘忽腾闪,使行的轴线富有变化,行与行、字与字之间形成了新的空间结构。王铎对章法的理解是对中国书法最大的贡献,可以说王铎开创了中国书法章法的新篇章。但是王铎在行书继承史传笔法的同时,王铎的楷书却是没有丝毫魏晋使转的笔法。横直竖立,转折处棱角分明,每一笔都是唐楷的样子。品读王铎的楷书和行书,似乎不是出自一个人之手,这种书法的矛盾现象值得今人研究。在对待古人问题上,王铎的内心充满了忧虑无奈和怨气,他曾面对天空痛心疾首地发出“不服不服不服”,显然王铎先生对古代大师是不服气的。

临摹楼兰书法的过程其实是一个还原中国书法原生态的过程,我称楼兰残纸是中国书法的“三江源头”,虽然它有俗气的一面,但是它就像三江源头未被污染的溪水,甘甜清爽,清澈见底。在这片未经雕琢的书法原野上,你可以放纵思绪尽情撒野,你可以像董其昌、米芾、王铎那样放任自我,心灵无碍,心手无间,写我心怀。更为重要的是,临摹楼兰残纸不像临摹王羲之名着,有一种放松,还有一点任性。此时,你对书法的认知有一个新的境界,你想象与楼兰古人对话和他们一样纵情唱怀,饮酒当歌,无拘无束地写出自己想写的字。